Wie das Smartphone unserem Nacken schadet – und was das Kopfkissen damit zu tun hat

Stundenlang starren wir, oft in einer ungesunden Haltung, auf Bildschirme. Die Folge davon kann ein sogenannter Handynacken sein. Ein Experte erklärt, wie wir dem schmerzhaften Phänomen vorbeugen.

Fast jeder hatte schon mal Nackenschmerzen. Sie nerven, können den Schlaf rauben, am Ende in den Kopf hinaufziehen. Forscher von der Fujian Medical University haben beobachtet, dass im Zuge der verbreiteten Homeofficezeit während der Pandemie die Nackenschmerzen bei den Studenten weltweit in die Höhe geschossen sind. Der Handynacken auch bekannt als «Text Neck» oder «Tech Neck» ist in der Orthopädie und Unfallchirurgie bereits ein fester Begriff. Folgendes sollten Sie dazu wissen.

Was ist ein Handynacken überhaupt?

Mit dem Begriff Handynacken wird die Überlastung der Wirbelsäule durch exzessive Handynutzung bezeichnet. Die Krankheit entsteht erst, wenn Mobile-Nutzende stundenlang mit herabhängendem Kopf und damit in einer unnatürlichen Haltung auf das Displays blicken – nicht aber, wenn sie etwa kurz ihre E-Mails abrufen.

Wie kommt es zum Handynacken?

Die Evolution sehe beim Menschen keine Bildschirmarbeitsplätze vor, sagt David Greuzinger, Experte für Krafttraining und Geschäftsleiter des Kieser Studios am Flughafen Zürich. Dennoch würden Menschen heute stundenlang auf Bildschirme, ob im Handy oder am Computer blicken. Dabei verfallen die Nutzenden oft in eine unnatürliche Haltung, die den Nacken sowie den gesamten Rücken langfristig überbelastet.

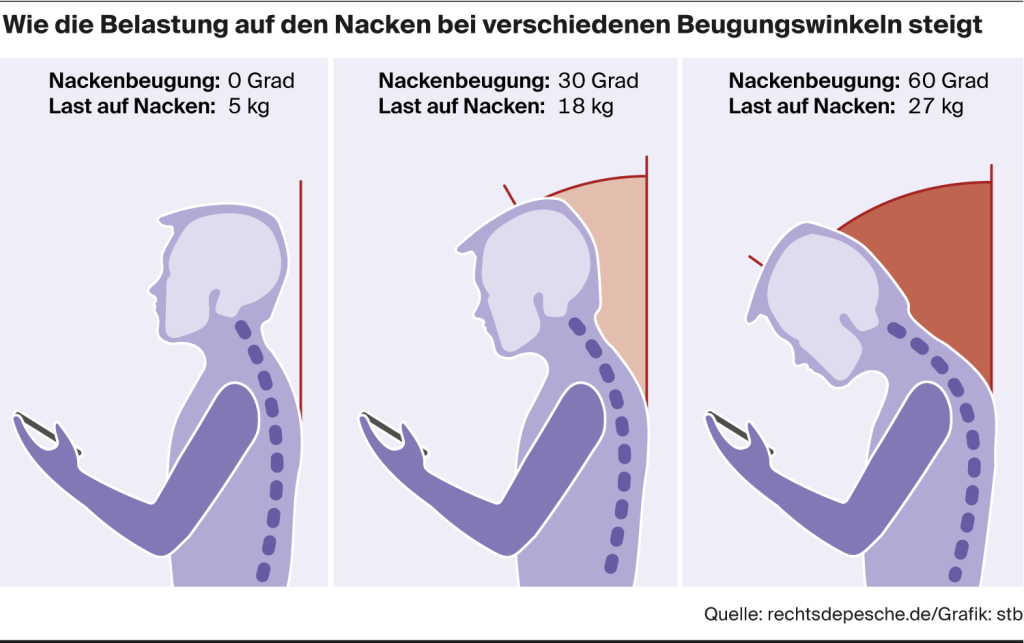

In einer Beugung der Halswirbelsäule von etwa 30 Grad nach vorne wirken statt der 4 bis 6 Kilogramm Kopfgewicht 18 Kilogramm auf den Nacken. Je weiter der Kopf nach vorn geneigt wird, desto stärker ist die Belastung. Beim lockeren Blick auf das Handy senken Nutzende ihren Kopf meist um 60 Grad, dabei wirken Kräfte von über 27 Kilogramm. Hält diese Haltung oft und lange an – etwa durch mehrstündiges Lesen eines E-Books oder das Arbeiten am Tablet oder Smartphone – werden Muskeln, Sehnen und Bandscheiben erheblich strapaziert und die Halswirbelsäule überlastet.

Welche Folgen hat der Handynacken?

Die unmittelbare Folge des Handynackens seien Verspannungen der Schulter- und Nackenmuskulatur, so Greuzinger. Daraus entstehen Schmerzen in diesem Bereich, Kopfschmerzen oder im Extremfall Verschleisserscheinungen wie Bandscheibenabnutzungen und Arthrose.

Eine weitere deutlich seltenere Folge haben australische Forschenden vor einigen Jahren in einer Studie entdeckt: Bei Rund 50 Prozent der Teilnehmenden konnten auffällige, knapp drei Zentimeter grosse «Hörner» am unteren Schädel beobachtet werden. Dabei handle es sich wahrscheinlich um Sehnenverknöcherungen, die in ähnlicher Form am Fuss bei ständiger dynamischer Belastung als Fersensporn bekannt sind.

Die Ursache, so vermuten die Forschenden, sei die tägliche, mehrstündige Nutzung von Smartphone und Tablet, was zu einer unnatürlichen Kopfhaltung führe. Gefährlich sind die Hörner nicht. Sie verkürzen aber die elastischen Anteile der Halsmuskulatur, was zu einer möglichen Einschränkung der Kopfbeweglichkeit führt.

Wie kann dem Handynacken vorgebeugt werden?

Laut Greuzinger gibt es zwei Optionen zur Vorbeugung von Nackenbeschwerden. Die erste Option ist es, die Anforderungen für die Nackenmuskulatur zu reduzieren, beispielsweise auf Handy- und Computernutzung zu verzichten oder die Belastung durch eine bessere Körperhaltung zu minimieren. Greuzinger hat jedoch eher Zweifel an dieser Massnahme: Kaum jemand schaffe es über Stunden hinweg, die perfekte Körperhaltung zu halten oder ganz auf mobile Endgeräte zu verzichten.

Deshalb sei die einzig praktikable Lösung die zweite Option: die Belastbarkeit der Nackenmuskulatur durch gezieltes Training zu erhöhen. Im Internet finden sich unzählige Übungen für die Stärkung der Nackenmuskulatur. Aber Greuzinger warnt als Betreiber eines Studios für Krafttraining zur Vorsicht. Die Halswirbelsäule sei eine filigrane Struktur. Beim Training könne viel falsch gemacht werden. Deshalb sollte lieber ein Experte das Training begleiten.

Wie wird ein Handynacken behandelt?

Der Handynacken ist bei Ärzten meist gut behandelbar. Der Arzt verordnet bei einem Handynacken unter Umständen eine Physiotherapie oder Medikamente. Vor allem, wenn sich die Schmerzen durch eigene Anstrengungen, zum Beispiel Dehnübungen, Wärme oder Bewegung nicht von selbst bessern oder über mehrere Wochen andauern. Die Physiotherapie setzt sich zum Beispiel aus Übungen zusammen, die die Muskeln gezielt stärken, und Massagen sowie physikalische Behandlungen.

Ist der Handynacken ein neues Phänomen?

Dass digitale Endgeräte mit physischen Beschwerden in Verbindung gebracht werden, ist nicht neu. Auch Menschen, die während ihrer täglich mehrstündigen Computerarbeit in einer dauerhaft falschen Sitzposition verharren, können Rückenprobleme bekommen.

In den 1990er- und den 2000er-Jahren mit dem Aufkommen vieler populärer Spielkonsolen wurden in medizinischen Fachzeitschriften regelmässig Artikel veröffentlicht, die ein Leiden mit einer Konsole in Verbindung brachten. Dazu gehören zum Beispiel der Playstation-Daumen (Blasen, Taubheit und Kribbeln am Daumen), die Wiiitis (eine Sehnenentzündung in der Schulter), die eiternde Nintendinitis (eine offene entzündete Wunde auf der Handfläche) oder der dem Handynacken nicht unähnliche Nintendo-Nacken.

Wie verbreitet sind Nackenschmerzen in der Schweiz?

Im Rückenreport der Schweizer Rheuma-Liga geben über 40 Prozent an, in den vergangenen vier Wochen unter Nackenschmerzen gelitten zu haben. Am häufigsten trifft es die Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren, dicht gefolgt von den 18- bis 29-jährigen. Jeder zweite Mensch litt bereits an Rückenbeschwerden, sagt Geuzinger. 80 Prozent dieser Beschwerden liegen an einer zu schwachen Rücken- und Nackenmuskulatur.

Ist das Handy überhaupt schuld an den Nackenbeschwerden?

Die falsche Haltung bei der Nutzung von elektronischen Geräten spielen durchaus eine Rolle bei der Entstehung von Nackenbeschwerden. Jedoch führen viele andere Einflüsse neben exzessivem Gebrauch von Smartphone, Laptop und ähnlichen Elektrogeräten zu Nackenproblemen: Forschende der Fujian Medical University haben die aktuelle wissenschaftlichen Datenlage gesichtet.

Dabei werden 33 potenzielle Risikofaktoren herausgeschält. Diejenigen mit der höchsten Evidenz, also mit einem solide gesicherten Einfluss auf die Entstehung von Nackenschmerzen: das falsche Kopfkissen oder der falsche Gebrauch des Kopfkissens beim Schlafen; ein zu spätes Zu-Bett-Gehen; Bewegungsmangel; eine ungünstige Position beim Sitzen; eine Nacken- oder Schulterverletzung in der Vergangenheit sowie emotionale Probleme wie etwa Ängste, Mobbing, Trauer oder Konflikte in der Partnerschaft.

-Ursprünglich publiziert in den Zeitungen von CH Media am 18. Dezember 2023.